Abstract

Gli OGM attualmente sul mercato sono il risultato di una visione riduzionista e determinista dei processi biologici e, grazie alla loro brevettabilità, favoriscono la privatizzazione degli organismi viventi da parte di alcune multinazionali. Tuttavia la loro diffusione negli ultimi tempi non è cresciuta e ovunque si è sviluppata una netta opposizione al loro utilizzo e consumo.

Per queste ragioni da vari anni si discute di nuove tecnologie di modificazione genetica che, a differenza degli attuali OGM, non utilizzino metodi di transgenesi, cioè il trasferimento con la tecnica del DNA ricombinante (o ingegneria genetica) di geni provenienti da un qualunque organismo nel DNA di una pianta di interesse agricolo.

In particolare l’attenzione delle multinazionali e dei biotecnologi è rivolta a tecniche chiamate cisgenesi e genome editing.

Lo scorso maggio le Commissioni Agricoltura e Ambiente del Senato hanno approvato un emendamento al Decreto Siccità, che prevede la possibilità di sperimentare in agricoltura queste nuove biotecnologie, identificate con il termine italiano TEA (tecnologie di evoluzione assistita) o con l’inglese NBT (New breeding techniques).

Più recentemente, in luglio, la Commissione Europea ha presentato una proposta che tende ad esentare la maggior parte delle NBT dall’attuale regolamentazione sugli OGM.

Un tentativo che ha visto la protesta del mondo ambientalista e di quello legato all’agricoltura biologica.

Premessa

Il riduzionismo biologico e il determinismo genetico sono concetti collegati e molto diffusi nella società. Il riduzionismo nasce da un’esigenza reale: quella di semplificare, scomporre, analizzare la realtà complessa riducendola in ciò che è più semplice, vale a dire nelle sue componenti essenziali. Ma si pone un problema quando le conoscenze parziali, acquisite attraverso questo metodo, vengono considerate sufficienti per spiegare ogni aspetto dell’insieme scomposto. In pratica, non sempre, partendo da alcuni elementi di un sistema, si possono far derivare tutte le successive proprietà attraverso una ricostruzione meccanica. Se si interpreta un sistema complesso come la somma delle proprietà delle singole parti che lo compongono, si compie un errore metodologico.

A partire dal riduzionismo biologico si approda spesso al determinismo genetico, per cui si ritiene che ogni carattere di un organismo vivente è determinato solo da un gene. Una logica conseguenza del riduzionismo biologico è stata la realizzazione di OGM, pensando che fosse sufficiente inserire un gene estraneo per ottenere nuove proprietà di un organismo.

Ma come spiega S.J. Gould nel saggio Il sorriso del fenicottero (1987): “la vita è il risultato della propria complessità strutturale e funzionale, non può essere risolta nei suoi costituenti chimici e spiegata nella sua interezza da leggi fisiche e chimiche, che operano a livello molecolare …. Man mano che i livelli di complessità salgono lungo la gerarchia dell’atomo, della molecola, del gene, della cellula, del tessuto, dell’organismo e della popolazione, compaiono nuove proprietà, come risultato di interazioni e di interconnessioni che emergono a ogni nuovo livello.” Queste nuove proprietà sono chiamate emergenti.

A livello genetico molecolare, il riduzionismo ha portato all’enunciazione del cosiddetto “Dogma Centrale”, secondo il quale dal DNA, all’RNA, alle proteine vi sarebbe un flusso unidirezionale d’informazione e tutte le proprietà degli organismi deriverebbero da questo flusso. Ma, di per sé, un frammento di DNA non ha informazione né per la sua duplicazione né per la sintesi proteica, ma ha bisogno di un contesto in cui questo si realizzi. In altre parole l’informazione emerge dal contesto delle relazioni e non è una proprietà intrinseca del singolo elemento chimico: il programma genetico non potrebbe estrinsecarsi senza specifici strumenti di regolazione in grado di renderlo manifesto.

Il funzionamento dei geni

Prima di chiarire meglio in cosa consistano le NBT, è opportuno spiegare alcuni aspetti del funzionamento dell’informazione genetica.

Analogamente al linguaggio umano, anche quello dei geni è dotato di parole, frasi ecc. In entrambi i casi le parole sono una sequenza di elementi di un alfabeto, ma nel linguaggio umano le parole hanno senso compiuto se le frasi sono realizzate sulla base di una grammatica ed una sintassi, cioè precise regole. A livello di geni le regole sono costituite anzitutto dal codice genetico, che permette di far corrispondere all’alfabeto degli acidi nucleici (DNA e RNA) quello delle proteine, ma del “linguaggio” del DNA noi non conosciamo, se non in parte, la grammatica e ancor meno la sintassi, necessarie per le corrette relazioni tra i geni e tra questi e le proteine e poi per garantire la corretta struttura e funzione delle proteine.

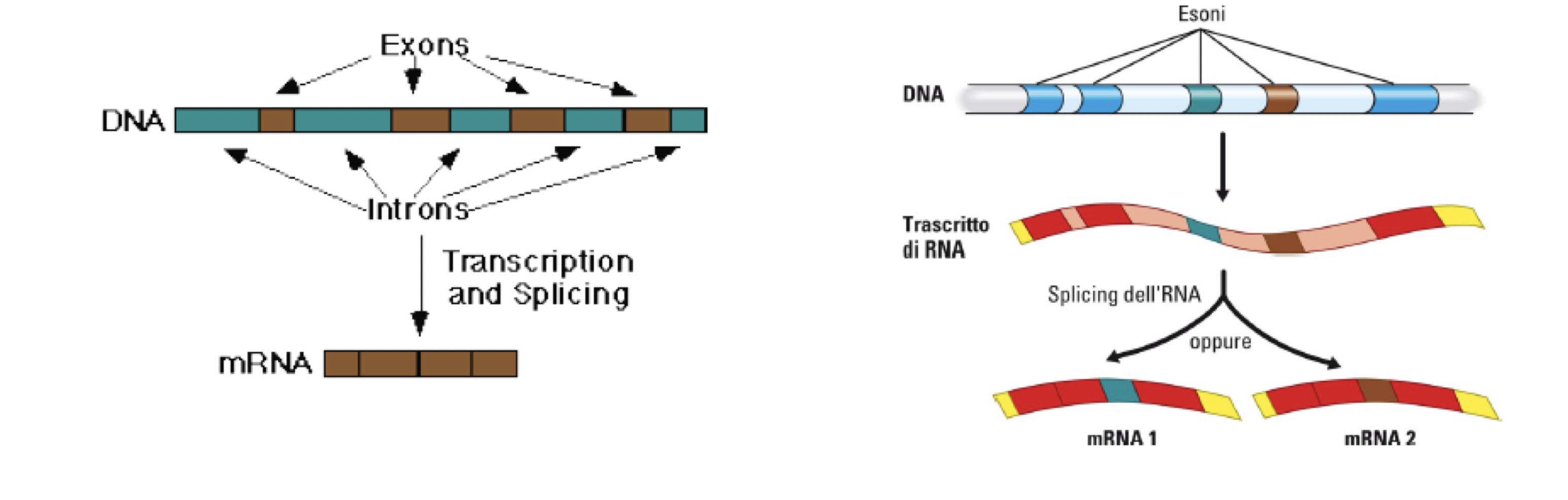

Conosciamo però molti aspetti del funzionamento dei geni che ci indicano il percorso in questa direzione. Tutti i geni hanno bisogno di una porzione iniziale, che funziona come un “interruttore”, detta promotore. Negli organismi superiori, cioè esclusi i batteri, la sequenza genica, costituita da porzioni dette esoni, è interrotta da uno o più segmenti, detti introni, che non codificano alcuna proteina, ma hanno altre funzioni. La maturazione delle molecole di RNA messaggero, consiste nel taglio e allontanamento degli introni (splicing) e nella saldatura dei tratti di RNA corrispondenti agli esoni, il cui numero varia molto da gene a gene (Figura 1)

Figura 1 Splicing (maturazione dell'RNA in mRNA) e Splicing alternativo (con possibilità di produrre due mRNA differenti)

Durante la vita degli organismi pluricellulari i geni vengono attivati e disattivati in funzione dello stadio di sviluppo: diverse sono le caratteristiche perché diversi sono i geni utilizzati e soprattutto le loro relazioni. L’attività di un gene dipende dalle stimolazioni che vengono dall'ambiente esterno e interno all'organismo, in quel particolare stadio di sviluppo. Ma conosciamo ancora poco queste relazioni complesse tra differenti geni e tra geni ed ambiente. Comunque sappiamo che nell’interazione tra geni, vi sono molte parti del DNA con funzioni regolatrici, e che la regolazione genica dipende anche dall’interazione con varie strutture proteiche in grado di legarsi al DNA (per approfondire questi aspetti di biologia molecolare, consultare un manuale, come Amaldi et al. 2014). Inoltre la stessa sequenza genica, sulla base di splicing alternativi, può dare origine a RNA messaggeri diversi che produrranno proteine differenti (Figura 1).

Va poi evidenziato uno degli errori più clamorosi della visione riduzionista: tutto ciò che non era spiegabile era considerato inutile e quindi gran parte del DNA, poiché solo una piccola percentuale del genoma è costituito da geni codificanti, cioè contenenti informazioni per la formazione di specifiche proteine, è stato definito “DNA spazzatura”. Ma anche se una minima percentuale del nostro DNA è codificante, ciò non toglie importanza al restante, in termini di regolazione dell’espressione genica e di plasticità dell’individuo. Sono sempre più frequenti gli articoli scientifici che scoprono le importanti funzioni del cosiddetto “DNA spazzatura”: gli elementi ripetuti non sono affatto inerti e la cellula potrebbe aver imparato a vivere in simbiosi con essi, fino ad usarli per autoregolarsi (si veda, ad esempio, Khurana et al., 2013).

Gli attuali OGM

Grazie alle tecniche di manipolazione dei geni è oggi possibile inserire, modificandoli se necessario, geni provenienti da una certa specie nell'informazione genetica di un'altra completamente diversa: geni animali in batteri o piante, geni umani negli animali o nei batteri, ecc., producendo piante, animali o batteri "transgenici".

Questi nuovi organismi, non presenti in natura, frutto di un'azione dell'uomo sul loro DNA, sono anche detti "organismi geneticamente modificati " o semplicemente OGM. Come un “taglia, copia e incolla”, che si utilizza nei sistemi di scrittura del computer, attraverso sistemi enzimatici è possibile, tagliandoli, prelevare i geni, copiarli in gran numero e metterli in un altro organismo, ottenendo un OGM.

In un’ottica tipicamente riduzionista, nella realizzazione degli OGM si ritiene sufficiente inserire un gene estraneo per determinare un nuovo specifico carattere, ma i geni, come abbiamo visto, agiscono come una rete di un sistema complesso, in cui ogni gene interagisce con gli altri. Certi OGM possono funzionare bene: per esempio inserendo nei batteri geni come quello dell’insulina umana o altri geni utili, come produttori di farmaci, si sono ottenuti risultati positivi; in tal caso, però, i microrganismi rimangono in un ambiente sicuro, confinato e non sono liberi nell’ambiente, a differenza del caso di piante e animali. Quando si passa da un organismo più semplice, come i batteri, a organismi più complessi, ogni nuovo gene, al di là del fatto che non si sa dove andrà a finire, determina profonde alterazioni nella rete di relazioni tra tutti i geni di quell’organismo. Conosciamo, come già detto, la struttura, l'alfabeto, il dizionario e parte della grammatica del DNA, ma non la sintassi, cioè non conosciamo le connessioni, le relazioni tra i vari geni. Inseriamo negli organismi singoli geni, ignorando cosa succederà agli altri geni già presenti (Tamino, 2019). Inoltre la transgenesi non è in grado di operare con precisione; ad esempio, nel mais transgenico della Monsanto MON 810, è stato visto che la porzione inserita nel mais ha subito perdite di frammenti, modificazioni e trasferimenti in zone diverse da quelle iniziali (tra le numerose documentazioni in tal senso, si veda Rosati et al, 2008).

Dunque il DNA iniettato si integra nel genoma del nuovo organismo senza possibilità di prevedere quali saranno le interazioni con gli altri geni e con il metabolismo dell’organismo. Ecco cosa dichiarava a questo proposito il premio Nobel Dulbecco in un articolo apparso su Repubblica del 22/11/2002: ”Ci sono molti esempi che dimostrano una connessione tra le funzioni di geni apparentemente indipendenti. Per esempio, coi metodi oggi a disposizione è possibile determinare il grado di attività di tutti i geni in una cellula; ed è stato dimostrato che introducendo un nuovo gene in una cellula, la funzione di un gran numero di altri geni viene alterata: non è sufficiente introdurre un gene nell'organismo per determinarne l'effetto, che invece dipende da quali altri geni sono già presenti.”

A complicare la situazione vi sono poi i recenti studi sull’interazione tra geni e ambiente e sulle diverse funzioni dei geni. La genetica molecolare applicata alla biologia dello sviluppo, ha messo in luce l’esistenza di modificazioni e regolazioni dell’espressione dei geni, che sono oggetto di studio dell’epigenetica; si tratta di modificazioni che avvengono senza alterare la sequenza del DNA (modificazione degli istoni, metilazioni del DNA, micro RNA ecc.). Questi studi hanno evidenziato che non vi è un rigido determinismo nei geni, poiché l’ambiente può provocare cambiamenti che non modificano la sequenza delle basi del DNA, ma solo la sua espressione e che possono avere affetti anche sulle generazioni successive.

Le piante geneticamente modificate oggi diffuse nel mondo sono poche e con un limitato tipo di geni inseriti: dunque in oltre 30 anni di ricerche non ci sono stati grandi successi per le piante transgeniche commercializzate, dato che le principali sementi vendute sono solo 4 (soia, mais, colza e cotone), con essenzialmente due soli geni inseriti, come dimostrano i dati pubblicati ogni anno dall’ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications), un servizio finanziato dalle aziende del settore biotecnologico. I geni inseriti sono soprattutto geni che permettono alla pianta di tollerare un erbicida prodotto dalla stessa multinazionale che ha brevettato la pianta GM o di resistere ad una larva di insetto, grazie ad una tossina (Bt), ricavata dal Bacillus thuringensis. La propaganda che affermava che si potevano coltivare piante GM in ambienti aridi, in ambienti freddi e in ogni altro ambiente particolare, con produttività maggiori non è finora risultata vera.

Quali problemi può provocare la diffusione di OGM nell’ambiente non è facilmente prevedibile, ma sicuramente si dovrebbero adottare criteri cautelativi, ispirati al principio di precauzione.

Negli Stati Uniti, dove da più tempo le piante transgeniche sono diffuse, è stato possibile fare una ricerca sui loro impatti ambientali. In una pubblicazione del 2012, che analizza la diffusione di pesticidi nelle coltivazioni transgeniche, viene documentato che tra il 1996 e il 2011, nelle aree coltivate con soia o mais transgenici, l’uso di erbicidi e di insetticidi è aumentato in misura notevole (Benbrook, 2012). Lo studio dimostra non solo che i semi transgenici non riducono l’uso di pesticidi, ma anche che vi è un veloce adattamento di alcune infestanti al glifosato, l’insetticida, prodotto dalla Monsanto, a cui sono resi resistenti molti OGM, aumentando i costi degli agricoltori e diminuendo la produzione. Analogamente, anche gli insetti bersaglio della tossina Bt, dopo alcune generazioni, tendono a divenire resistenti all’azione della tossina, obbligando gli agricoltori ad usare nuovi insetticidi. Inoltre, in una ricerca dell’Istituto federale svizzero di tecnologia, la dott.ssa Hilbeck (2012) ha confermato studi precedenti che dimostravano effetti dannosi della tossina presente nel mais transgenico resistente agli insetti, anche in insetti utili, come le coccinelle.

Vi è poi il rischio della contaminazione sia di piante selvatiche compatibili (come per colza e altre specie spontanee della stessa famiglia) che di piante coltivate, attraverso la diffusione del polline. Infatti, secondo il rapporto del 2002 del Centro congiunto di ricerche dell’UE, JRC, con sede a Ispra, se si volesse mantenere una presenza “accidentale” di sementi OGM dentro la soglia dello 0,3% “occorre cambiare i sistemi di coltivazione ed i costi di questi cambiamenti sono sproporzionatamente alti per quanti producono in azienda le proprie sementi”.

Anche a livello sanitario le incognite, cioè i rischi, derivanti dal consumo di OGM sono rilevanti: ogni volta che si ingerisce un prodotto alimentare transgenico, questo può provocare allergie o intossicazioni, che magari non vediamo immediatamente, ma che possono produrre effetti a distanza di tempo. Un esempio in tal senso è stato il mais starlink, della multinazionale Aventis, vietato per uso umano, ma poi ritrovato in vari prodotti alimentari (Fox , 2001). Sappiamo inoltre che per identificare i geni introdotti negli organismi transgenici e renderli riconoscibili, si inserisce come marcatore un fattore di resistenza agli antibiotici; questo marcatore però, una volta arrivato nell’apparato digerente attraverso un alimento che lo contiene, potrebbe trasferire tale resistenza ai batteri che normalmente convivono con l’uomo e questi a loro volta potrebbero trasferire questa resistenza a batteri patogeni, rendendo nullo l’utilizzo dell’antibiotico specifico..

Un ulteriore e rilevante problema è posto dall’impiego dei diserbanti associati agli OGM: oltre l’80% delle piante transgeniche sono rese infatti resistenti ad un diserbante, come il glifosato, pubblicizzato come innocuo, ma classificato nel 2015 come probabile cancerogeno per l'uomo dall’Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro (IARC). Inoltre Hardell ed Eriksson (1999), avevano evidenziato sulla rivista Cancer un aumento di linfomi non Hodgkin correlati al glifosato e ai suoi metaboliti. E’ stato dimostrato che le piante coltivate con metodi biologici o tradizionali, di solito non contengono residui di glifosato o del suo metabolita AMPA, mentre soia e mais OGM ne hanno significative quantità (Bøhn, et al., 2014). Nelle aree dove si coltivano OGM, come l’Argentina, si sono verificati aumenti significativi di malattie, mortalità e cancro, ed uno studio conclude:” si è rilevato un alto inquinamento da glifosato in associazione con l'aumento delle frequenze del cancro” (Vazquez et al., 2017).

Brevetti e Multinazionali

Con il termine “brevetto biotecnologico” si intende la protezione commerciale sia di un organismo geneticamente modificato, che delle tecniche per ottenerlo e riprodurlo, ma anche dei geni utilizzati per ottenere il nuovo organismo.

Inizialmente il diritto brevettuale applicato ad esseri viventi si sviluppa negli Stati Uniti, negli anni ’80, ma successivamente anche l’Unione Europea, nel 1998, ha approvato una direttiva, la 98/44 CE, che permette di ottenere brevetti biotecnologici sia per organismi geneticamente modificati, che per parti e geni di qualunque vivente, uomo compreso.

Normalmente il concetto di brevetto si applica ad oggetti inventati, e anche la Convenzione sul Brevetto Europeo, del 1973, aveva finora escluso la brevettabilità di organismi viventi. Infatti un organismo, anche se geneticamente modificato, come del resto ogni sua parte ed ogni suo gene, non è un’invenzione, tutt’al più una scoperta: brevettare materiale biologico e organismi significa accreditarsi come inventori, cioè “creatori” della vita. Ma la loro equiparazione a “utensili” ha permesso la loro brevettazione e una loro più vasta mercificazione. Le multinazionali affermano che piante e animali transgenici si possono brevettare perché sono stati dotati di elementi innovativi, ma aggiungere all’informazione complessiva del DNA di un organismo l’informazione di un gene di un’altra specie equivale a modificare una sola nota nello spartito di una canzone e pretendere il diritto d’autore sul testo “modificato”.

Il brevetto, come già detto, si estende dal gene, al metodo per inserirlo nella pianta, alla pianta e ai suoi prodotti, cioè le sementi. In tal modo tutti i paesi più ricchi del pianeta possono, grazie alle loro tecnologie e alle norme sui brevetti impadronirsi del patrimonio genetico di tutti gli organismi, soprattutto di quelli fondamentali per l’agricoltura.

Quando i semi sono brevettati, i coltivatori che esercitano la loro libertà e il loro diritto di conservare e di scambiarsi i semi, sono trattati dalle multinazionali che possiedono i brevetti come "ladri di proprietà intellettuale". Questo può arrivare a livelli assurdi, come nel caso dell’agricoltore canadese Percy Schmeiser, i cui campi di colza sono stati contaminati dalla colza resistente al Round Up (glifosato) della Monsanto, e anziché essere la Monsanto a compensare Percy per inquinamento genetico, la multinazionale ha intentato una causa, per il furto dei suoi geni brevettati (Grimelli, 2009).

NBT, cioè i nuovi OGM

Come già detto, l’attenzione delle multinazionali e dei biotecnologi è rivolta a nuove biotecnologie chiamate cisgenesi e genome editing.

A differenza della transgenesi, che introduce nelle piante geni di specie diverse, la cisgenesi, facendo uso della medesima tecnica, permette di ottenere piante geneticamente modificate che sono simili a quelle di partenza, perché il gene o i geni derivano da una pianta donatrice della stessa specie, o di specie affini. La tecnica della cisgenesi vuole dunque ovviare al problema dell’introduzione di un gene proveniente da specie anche molto differenti, ma l’inserimento del cisgene nel genoma avviene in modo casuale come nella transgenesi, per cui nell’espressione genica potrebbero sorgere comunque imprevisti analoghi a quanto già verificato per gli attuali OGM.

Per questo l’attenzione dei biotecnologi è rivolta soprattutto ad una tecnica più promettente, particolarmente interessante anche per le possibili applicazioni in medicina: l’editing genomico, che utilizza il CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). La nuova metodica si avvale di "forbici molecolari" appositamente progettate (nucleasi), che sono enzimi che tagliano il DNA in punti specifici e che possono essere programmati per tagliare in siti target predeterminati. Si tratta dunque di un metodo più preciso della vecchia transgenesi, in quanto consente di inserire (o togliere) il frammento di DNA in un punto specifico del genoma, utilizzando anche geni di specie affini o sintetizzati in laboratorio.

Tuttavia le modificazioni introdotte possono anche in questo caso provocare effetti fuori bersaglio (target) e effetti "sul bersaglio" imprevedibili, oltre a mutazioni legate al processo.

Dubbi sono emersi proprio sulla tecnica CRISPR: come afferma la pubblicazione del 2017 “New Techniques in Agricultural Biotechnology” a cura della Direzione Generale per la Ricerca e l’Innovazione della Commissione Europea: quando un nuovo gene viene introdotto con le NBT (come nella i vecchia transgenesi), questo gene può interagire con l'intera serie di altri geni endogeni dell'organismo ricevente, come già aveva evidenziato Dulbecco. I potenziali effetti desiderati e indesiderati non possono sempre essere previsti.

Questo problema, come documenta anche una pubblicazione di Nature Biotechnology (Kosicki et al., 2018), sussiste anche con il più recente e lusinghiero strumento di genome editing, chiamato CRISPR/Cas9 (Cas9 è una nucleasi), che è facile da usare, economico e ha un alto tasso di efficienza nel modificare il DNA sul sito target. Gli autori infatti affermano che con questa tecnica si possono verificare perdite di tratti di DNA (delezioni) e, nel riprodursi, le cellule possono produrre effetti patogeni.

Infatti l'idea di "precisione" si focalizza solo sul livello della sequenza del DNA (nucleotidi), ma manca la contestualizzazione nei livelli successivi, vale a dire l’intero genoma (e le relazioni tra geni), il livello dell'epigenetica e quello dell’organismo. Secondo quanto riportato da due ricerche, una del Karolinska Institutet e l’altra dell’università di Helsinki, pubblicate su Nature Medicine nel giugno (Haapaniemi E. et al., 20918), la tecnica applicata in medicina potrebbe aumentare il rischio di sviluppare tumori.

Dunque, come attestano dati di letteratura scientifica, anche gli OGM di nuova generazione, che si vuole far passare per “naturali”, sono ancora una grande incognita per la salute, oltre che per l’ambiente (Schaefer et al., 2017; Skryabin et al., 2020).

Vi è poi il problema del “gene drive”, una tecnica collegata a CRISPR/Cas9, che permette di accelerare la diffusione di una caratteristica genetica desiderata all’interno di una popolazione: il gene drive è stato pensato allo scopo di aumentare (o diminuire) la frequenza di un dato tratto genetico all'interno di una popolazione, forzando una specie a diffondere o a estinguere una certa caratteristica. In tal modo si può portare all’estinzione una specie, come si è pensato per la zanzara Anopheles, responsabile della malaria. Ma questa logica può portare anche ad alterare profondamente gli ecosistemi e potrebbe anche essere utilizzata per scopi militari: il Dipartimento della Difesa statunitense, ha già finanziato i progetti sul gene drive con 65 milioni di dollari. Probabilmente queste sono le ragioni per cui recentemente il brevetto di CRISPR/Cas9 è stato acquisito dalla Monsanto, con scenari futuri ben poco tranquillizzanti.

Sull'affidabilità del gene drive i quesiti sono molti e un articolo su Nature (Scudellari, 2019) ne ha recentemente sollevati alcuni, sia di carattere scientifico che etico.

La normativa vigente e le sentenze della Corte di Giustizia Europea

Le direttive europee in vigore non vietano la coltivazione di piante transgeniche, ma prevedono quali piante si possano coltivare (che devono essere state autorizzate a livello europeo) e in quali condizioni, con una valutazione da parte degli stati membri, sulla base del principio di precauzione e della coesistenza con le coltivazioni non transgeniche.

La direttiva 412 del 2015 riconosce agli Stati membri la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio ed è stata recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. n. 227 del 2016 che ha inserito, nel vigente d.lgs. n. 224 del 2003 relativo alla emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, il Titolo III-bis concernente limitazione e divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale.

Diciannove Stati membri, oltre all’Italia, hanno chiesto il divieto di coltivazione per il mais transgenico attraverso l’adeguamento dell’ambito geografico dell’autorizzazione. Inoltre in Europa è obbligatoria l’etichettatura dei prodotti contenenti OGM, a garanzia di una scelta consapevole dei consumatori.

Alla luce delle considerazioni riportate sopra, anche eventuali organismi modificati con le nuove tecniche devono essere considerati OGM, cioè non equivalenti a quelli ottenuti con gli incroci convenzionali e come tali devono essere soggetti alla normativa vigente sugli OGM. In tal senso si è espressa, nel luglio del 2018, la Corte di Giustizia Europea (causa C-528/16), che ha stabilito che gli organismi ottenuti mediante le nuove tecniche dirette di mutagenesi devono essere considerati organismi geneticamente modificati, ai sensi della direttiva 2001/181. Tuttavia, una nuova sentenza del 7 febbraio 2023 (causa C-688/21) sembrava aver messo in discussione questa decisione, affermando che la pratica di modificare il DNA di un organismo vivente, senza l’aggiunta di un DNA estraneo, non viola le regole Ue sugli OGM. Gli Organismi ottenuti mediante l'applicazione in vitro di una tecnica/metodo di mutagenesi, che è stato convenzionalmente utilizzato in una serie di applicazioni in vivo ed ha un una lunga esperienza in materia di sicurezza per quanto riguarda tali applicazioni, sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva sugli OGM. Alcune associazioni di agricoltori e soprattutto le aziende biotecnologiche hanno subito esultato, affermando che il genome editing è dunque fuori dalla normativa sugli OGM, ma la sentenza vale solo per tecniche “senza l’aggiunta di un DNA estraneo” e con “una lunga esperienza in materia di sicurezza”, ciò che, come abbiamo visto, non vale per le NBT.

Tuttavia si è cercato di utilizzare questa sentenza per far passare norme che eludono le direttive previste per gli OGM. Lo scorso maggio le Commissioni Agricoltura e Ambiente del Senato hanno approvato un emendamento al Decreto Siccità, che prevede la possibilità di sperimentare in agricoltura queste nuove biotecnologie.

Più recentemente, in luglio, la Commissione Europea ha presentato una proposta che tende ad esentare la maggior parte delle NBT dall’attuale regolamentazione sugli OGM.

La Commissione sostiene che il progetto si basa su dati scientifici, ma la proposta riguarda il numero e il tipo di modificazioni genetiche consentite e la lunghezza delle sequenze di DNA coinvolte. Non esiste alcuna base scientifica per suggerire che le NBT che soddisfano questi criteri, non scientifici ed arbitrari, siano biologicamente equivalenti alle piante convenzionali. La proposta porterebbe ad abolire la valutazione, l’etichettatura e la tracciabilità di queste nuove piante, che verrebbero commercializzate senza che i consumatori possano conoscere e scegliere cosa mangiare.

Conclusioni

Le affermazioni, non documentate, di sicurezza, derivate dalla presunta precisione di questi nuovi metodi ricordano, così come le promesse, le dichiarazioni della prima ora sui vantaggi dei primi OGM.

I rischi ipotizzabili per l’utilizzo di prodotti derivati dalle nuove biotecnologie richiedono un’attenta valutazione e, fino a quando non saranno pienamente valutabili alla luce di nuovi studi e conoscenze, si dovrà applicare il principio di precauzione, un principio previsto dalla Convenzione sulla biodiversità, approvata nel 1992 a Rio de Janeiro e sottoscritta da molti paesi (tra cui tutti quelli europei, ma non dagli Stati Uniti), che prevede come affrontare tra gli altri, i rischi degli OGM, vecchi e nuovi. In base a tale principio, fatto proprio dall’Unione Europea con il Trattato di Maastricht, una sostanza chimica, un processo produttivo o un OGM non vanno considerati innocui finché non è stata determinata la loro pericolosità sulla base di danni, malattie o morti, ma vanno considerati sicuri solo quando, al di là di ogni ragionevole dubbio, non presentano rischi rilevanti e irreversibili per l’ambiente o per la salute.

In altre parole i prodotti che presentano ragionevoli rischi rilevanti e irreversibili, anche se non completamente documentati, vanno evitati, in attesa di ulteriori studi e ricerche: è meglio essere cauti, ritardando una tecnologia utile piuttosto che favorire una pericolosa e non controllabile.

Per queste ragioni dobbiamo ribadire in ogni sede istituzionale che le NBT sono equivalenti ai vecchi e poco sicuri OGM, cioè non equivalenti agli organismi ottenuti con gli incroci convenzionali, e pertanto devono essere soggetti alla normativa vigente sugli OGM, come si è espressa, nel luglio del 2018, la Corte di Giustizia Europea.

Le NBT continuano a spostare l’attenzione rispetto alle alternative reali che possono garantire un’agricoltura sostenibile, fondata sulla rigenerazione ecologica. Se vogliamo proteggere la sovranità alimentare e il controllo contadino sulle sementi, bisogna ripartire da una visione dell’agricoltura come parte integrante degli ecosistemi, quindi dall’agroecologia, alla base dell’agricoltura biologica. Il sistema agricolo va pensato in armonia con quello naturale, con rispetto degli equilibri tra le specie e della loro capacità di adattamento.

Bibliografia (ordine alfabetico)

Amaldi F. et al., 2014. Biologia molecolare, 2a edizione, Editrice Ambrosiana.

Benbrook C., 2012. “Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. -- the first sixteen years”, Environmental Sciences Europe - © Benbrook; licensee Springer. https://doi.org/10.1186/2190-4715-24-24

Bøhn, T. et al., 2014 – “Compositional differences in soybeans on the market: Glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans”, Food Chemistry, 153, 207–215

Fox J.L., 2001. EPA re-evaluates StarLink license. Nature Biotechnology, 19, 11

Gould S.J. 2007. Il sorriso del fenicottero, Feltrinelli editore.

Grimelli A., 2009. La strana storia di Percy e Louise..., Italiaoggi 41, 8/02/2009. https://www.italiaoggi.it/archivio/la-strana-storia-di-percy-e-louise-1593027

Haapaniemi E. et al., 2018. “CRISPR–Cas9 genome editing induces a p53-mediated DNA damage response”, Nature Medicine, 24, 927–930

Hardell L, Eriksson M., 1999. A case-control study of non-Hodgkin lymphoma and exposure to pesticides. Cancer. 85, 1353–1360

Hilbeck A. et al., 2012. A controversy re-visited: Is the coccinellid Adalia bipunctata adversely affected by Bt toxins? Environmental Sciences Europe, 24,10. Doi: 10.1186/2190-4715-24-10

Khurana E. et al., 2013. Integrative Annotation of Variants from 1092 Humans: Application to Cancer Genomics, Science, 342, 6154. DOI: 10.1126/science.1235587

Kosicki M., Tomberg K. & Bradley A., 2018. “Repair of double-strand breaks induced by CRISPR–Cas9 leads to large deletions and complex rearrangements” Nature Biotechnology, 36, 765–771.

Rosati A. et al., 2008. Characterization of 3′ transgene insertion site and derived mRNAs in MON810 Yieldgard maize. Plant Mol Biol, 67, 271–281. https://link.springer.com/article/10.1007/s11103-008-9315-7

Schaefer, K.A., Wu, W-H., et al., 2017. Unexpected mutations after CRISPR–Cas9 editing in vivo. Nature Methods, 14, 547–548.

Scudellari M., 2019 Self-destructing mosquitoes and sterilized rodents: the promise of gene drives. Nature, 571, 160-162 doi: https://doi.org/10.1038/d41586-019-02087-5

Skryabin, B.V. et al., 2020. Pervasive head-to-tail insertions of DNA templates mask desired CRISPR-Cas9–mediated genome editing events. Science Advances, 6 (7), eaax2941 DOI: 10.1126/sciadv.aax2941

Tamino G., 2019. OGM: rischi ed impatti, in Inquinamento, ambiente e salute, a cura di Di Ciaula A., Murgia V., Petronio M.G., Aboca editore.

Vazquez M. A. et al., 2017. Association between Cancer and Environmental Exposure To Glyphosate, International Journal of Clinical Medicine, 8, 73-85

Inviato il 24/07/2025