Introduzione

Tra la fine del ’700 e i primi dell’800, grazie alle scoperte della fisica e della chimica, è stato possibile costruire macchine in grado di accelerare i processi produttivi in maniera rilevante e quindi di produrre più beni e cibo in tempi più brevi che in passato. Queste scoperte erano il frutto di una nuova mentalità meccanicista e riduzionista che, a partire dal mondo scientifico, si è estesa poi a tutti i campi, compreso quello economico: una nuova visione filosofica e scientifica che ha portato alla Rivoluzione Industriale.

A partire dalla Rivoluzione industriale, lo sviluppo economico si è alimentato grazie allo sfruttamento intensivo delle risorse naturali, fonti di energia fossile in primo luogo, portando a un crescente squilibrio ecologico del pianeta. Le soluzioni adottate nel passato, e che si stanno prospettando anche oggi per l’uscita dalla crisi, continuano a spingere sull’incremento dei consumi. È un errore, dato che le risorse sono limitate e che un incremento dei consumi ne accelererebbe l’esaurimento, con il rischio di provocare un irrecuperabile squilibrio ecologico planetario e una ulteriore divaricazione tra popoli ricchi e poveri.

La crisi attuale, che si è manifestata dapprima come finanziaria, è una crisi economica e strutturale, le cui basi vanno cercate nei limiti delle risorse: non è possibile un’economia basata su una crescita continua in un sistema di risorse finite, come il pianeta Terra.

Per risolvere la crisi ambientale e per uscire dalla crisi economica occorre cambiare il modello produttivo, avviando una nuova rivoluzione industriale e sociale basata su minori consumi, su energie rinnovabili e sul riciclo dei materiali impiegati, passando dunque da un’economia lineare ad una circolare.

Come dice la Commissione Europea (1): “L’economia circolare è un'economia in cui i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo….. è un'economia industriale che è concettualmente rigenerativa e riproduce la natura nel migliorare e ottimizzare in modo attivo i sistemi mediante i quali opera”. In altre parole è un'economia organizzata per potersi rigenerare da sola. E’ dunque un sistema in cui tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun altro. Nell’economia lineare, invece, terminato il consumo termina anche il ciclo del prodotto, che diventa poi rifiuto e inquinamento, costringendo la catena economica a riprendere continuamente lo stesso schema: estrazione, produzione, consumo, smaltimento.

Questa visione lineare dell’economia, producendo sempre più rifiuti ed inquinamento, è responsabile dei gravi danni all’ambiente e alla salute, che possiamo verificare quotidianamente. Si pensi ai cambiamenti climatici e alle morti attribuibili all’inquinamento: secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, quasi un quarto del totale mondiale delle malattie, circa 12,6 milioni di decessi ogni anno, sono attribuibili a fattori ambientali modificabili (2).

L’economia della Natura (sistema circolare)

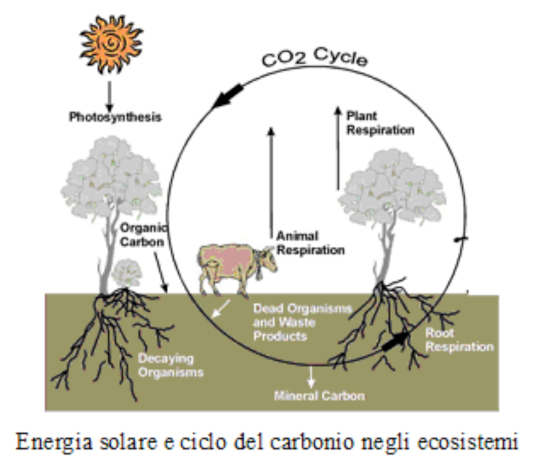

La vita sulla Terra esiste da oltre tre miliardi e mezzo di anni e da oltre due miliardi quasi tutto il flusso di energia che attraversa gli ecosistemi è stato ed è di origine solare: i processi sono ciclici, cioè i materiali vengono continuamente riciclati, senza produzione di rifiuti, come nel caso della fotosintesi e della respirazione. Nella fotosintesi si utilizza l’energia solare per far reagire l’acqua con l’anidride carbonica, ottenendo zuccheri e, come scarto, ossigeno; nella respirazione si ottiene energia ossidando, ma non bruciando, gli zuccheri con l’ossigeno, ottenendo come sottoprodotti acqua e anidride carbonica: cioè i sottoprodotti di un processo sono le materie prime dell’altro. Ciò non vale solo per fotosintesi e respirazione (cioè il ciclo del carbonio, vedi figura), ma anche per tutte le altre materie prime utilizzate dagli organismi viventi, nell’ambito delle catene alimentari, nei diversi ecosistemi.

Apparentemente questa strategia del mondo vivente sembra in contrasto con le leggi della termodinamica: si realizzerebbe un moto perpetuo (i cicli biogeochimici) e non aumenterebbe in continuazione l’entropia, cioè il disordine del sistema. Ma questo contrasto è appunto solo apparente: la Terra non è un sistema isolato perché scambia energia con l’esterno. E’ invece un sistema sostanzialmente chiuso, in cui vale il principio di conservazione della massa, che può solo subire processi di trasformazione e/o trasferimento da un comparto all'altro. Come spiega Ilya Prigogine (3), premio Nobel per gli studi sui sistemi termodinamici, nei sistemi aperti e in quelli chiusi si possono verificare decrementi di entropia dovuti ad un apporto di energia dall’esterno: proprio come nel caso della Terra che riceve energia dal Sole. Naturalmente il “moto” dei cicli biogeochimici sul Pianeta non è “perpetuo”, ma può continuare finché c’è il Sole e la vita sulla Terra.

Grazie a questa strategia la vita è continuata fino ai nostri giorni; ma se la fonte energetica anziché esterna fosse endogena, il rischio di blocco dei cicli e di aumento di entropia sarebbe inevitabile.

Dunque quasi tutta l’energia utilizzata negli ecosistemi proviene dal sole, sotto forma di fotoni, che, raggiungendo le piante, attivano il processo di fotosintesi, che porta alla produzione di zuccheri, veri accumulatori di energia. E’ proprio l’energia contenuta nei legami chimici di queste molecole a garantire tutte le attività sia nelle piante che, attraverso la catena alimentare, negli animali e poi negli organismi decompositori. Le reazioni chimiche necessarie per le diverse attività biologiche sono molteplici e danno origine al complesso metabolismo di ogni essere vivente, ma, pur producendo un po’ di calore, non producono mai quelle temperature elevate, come nelle combustioni, che sarebbero incompatibili con le caratteristiche dei viventi.

Così, grazie alle catene alimentari, i processi naturali sono ciclici, cioè i materiali vengono continuamente riciclati, senza produzione di rifiuti, come nel caso della fotosintesi e della respirazione. In questo modo ossigeno, carbonio e azoto, attraverso specifici cicli, vengono continuamente riciclati all’interno del sistema, principalmente ad opera degli organismi viventi. L’energia necessaria per questi processi di trasporto e trasformazione di materia nei vari comparti è l'energia che la Terra riceve dal Sole. Dunque la logica produttiva dei sistemi naturali si basa su una fonte di energia esterna al Pianeta, il Sole, e su un continuo riciclo della materia, senza utilizzo di processi di combustione e senza produzione di rifiuti.

L’attuale economia umana (lineare)

Ben diversa è, invece, la logica delle attività produttive umane, sia di tipo industriale che agricolo.

1) Sistema produttivo industriale

La nostra economia di mercato considera inevitabile una continua crescita delle produzioni e dei consumi e questa crescita viene interpretata come sviluppo. Ma, come già detto, non ci può essere crescita continua né dei consumi, né della produzione, né dell’uso di energia. Queste tre condizioni sono in contrasto con la fisica e con l’ecologia, in altre parole con la limitatezza delle risorse del pianeta.

Inoltre nelle attività industriali l’energia viene ricavata per la maggior parte da reazioni di combustione, utilizzando combustibili fossili. Senza dubbio carbone, petrolio e metano hanno fornito l’energia indispensabile per l’industrializzazione ed hanno dato un impulso allo sviluppo dell’economia mai visto prima. Essi, però, sono una risorsa esauribile e re-immettono nell’atmosfera il carbonio sottratto dai vegetali milioni di anni fa, insieme a varie sostanze tossiche e nocive per la salute degli esseri viventi.

Molti economisti hanno già da tempo spiegato che non si può continuare con questo tipo di sviluppo (si pensi a “I limiti dello sviluppo” del Club di Roma, 4), ma neppure il concetto di sviluppo sostenibile, introdotto dal Vertice di Rio nel 1992, risolve l’ambiguità del concetto di sviluppo, inteso come crescita economica. Nell’uso del termine “sviluppo sostenibile” c'è, infatti, un maggior peso alla parola sviluppo, mentre “sostenibile" risulta solo un aggettivo che attenua il valore del sostantivo. Il risultato è che bisogna comunque crescere nei consumi oltre che nella produzione, anche se in un'ottica di sostenibilità. La sostenibilità, però, richiede un'analisi di ciò che si può fare, mantenendo le risorse per le generazioni future. In altri termini lo sviluppo umano non può essere basato su una condizione di crescita continua dei consumi, perché, raggiunto l'ottimale utilizzo di risorse e la condizione che lo rende compatibile con un ripristino della materia stessa, qualunque ulteriore incremento risulterebbe insostenibile.

La teoria economica “classica” non riconosce l’esistenza di precisi limiti alla “crescita” del sistema economico e non riconosce i costi ambientali di questa crescità (le estrenalità). Un diverso sviluppo non richiede solo un rifiuto della crescita illimitata, ma l’intuizione che la felicità, vero obbiettivo della collettività umana, non dipende da quanto si consuma, ma dalla possibilità di soddisfare i bisogni essenziali, tra cui quelli di convivenza, di convivialità, di vivere bene insieme con gli altri. È evidente che, se qualcuno consuma troppo, inevitabilmente una gran parte di esseri umani non ha accesso ai consumi essenziali, come l’acqua e il cibo, e quindi si crea una condizione di pesante ingiustizia che cozza con i principi dello sviluppo della solidarietà e dei diritti umani.

Questa ingiustizia è ben evidenziata dalla misura dei consumi individuali e collettivi nelle diverse aree del mondo, realizzata attraverso il metodo dell’impronta ecologica, un metodo proposto nel 1996 da Wackernagel e Rees. Alla domanda “fino a quando la Terra potrà sostenere il peso dei consumi dell’umanità”, ribaltando l'approccio tradizionale alla sostenibilità, gli autori propongono di non calcolare più quanto "carico umano" può essere sorretto da un habitat definito, bensì quanto territorio (terra e acqua) è necessario per un definito carico umano, cioè quale sia l'impronta ecologica che una determinata popolazione imprime sulla biosfera (5).

L'impronta ecologica così calcolata può essere messa a confronto con l'area su cui vive la popolazione e mostrare di quanto è stata superata la “carrying capacity” locale (cioè la capacità di un territorio di sostenere una popolazione) e, quindi, la dipendenza di quella popolazione dal commercio e dai consumi. Questa analisi, inoltre, facilita il confronto tra regioni, rivelando l'effetto delle diverse tecnologie e dei diversi livelli di reddito sull'impatto ecologico. Così l'impronta media di ogni residente delle città ricche degli USA e dell’Europa è enormemente superiore a quella di un agricoltore di un paese non industrializzato (USA 8,0, Italia 4,9, Afghanistan e Bangladesh 0,6), che è come dire che sul pianeta uno statunitense “pesa” quasi come 15 afgani (6)

I problemi legati alle combustioni

L’energia attualmente utilizzata nelle attività umane è ricavata per la maggior parte da reazioni di combustione, utilizzando fonti fossili (interne al sistema Terra). Il calore prodotto o viene utilizzato come tale (riscaldamento) o viene trasformato in energia elettrica, per l’uso a distanza, o utilizzato direttamente in macchine termiche, come nel motore a scoppio. In queste condizioni il rendimento energetico è molto basso e gran parte dell’energia che si trasforma in calore non è più disponibile per compiere lavoro utile (aumento di entropia).

Per lungo tempo l’uomo si è limitato ad utilizzare il fuoco per scaldarsi, cucinare, tenere lontani gli animali pericolosi o per uso bellico. Solo recentemente, con la Rivoluzione Industriale, la combustione, soprattutto di combustibili fossili (prima il carbone, poi petrolio e metano), è diventata la principale modalità per produrre l’energia necessaria per le più svariate attività.

La combustione è un processo complesso che inevitabilmente trasforma i combustibili in un gran numero di nuovi composti (alcune migliaia, se consideriamo anche i composti in tracce), alcuni aeriformi, altri liquidi o solidi, che determinano rifiuti e inquinamento, cioè ulteriore entropia. Tra questi composti vi è anche la CO2, che, insieme ad altri gas, favorisce l’effetto serra e di conseguenza i cambiamenti climatici.

In soli due secoli l’uomo ha radicalmente modificato il flusso di energia sul pianeta, bruciando combustibili fossili, che si erano accumulati nel corso di molti milioni di anni, per realizzare processi produttivi lineari, che danno origine a quantità crescenti di rifiuti e di inquinanti incompatibili con i cicli biogeochimici naturali. Infatti, se confrontiamo l’economia della natura con quella industriale umana, ci rendiamo conto che, a differenza dei processi produttivi naturali, che, come abbiamo visto, utilizzano energia solare, seguono un andamento ciclico, senza produzione di rifiuti e senza combustioni, gli attuali processi produttivi industriali bruciano energia fossile, sono lineari e producono inquinamento e rifiuti (con sprechi di materia e di energia).

Rischiamo dunque di rimanere senza combustibili e contemporaneamente di avere alterato in modo irreversibile il Pianeta e compromesso la salute dei suoi abitanti. In pratica, a partire dalla Rivoluzione Industriale, abbiamo imposto una civiltà lineare su un pianeta che funziona in modo circolare.

2) Sistema produttivo agricolo

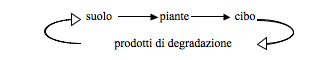

L’agricoltura fin dalle sue origini ha modificato gli ecosistemi naturali, sostituendoli con quelli artificiali, frutto dell’attività umana. Ma un sistema artificiale può essere compatibile con quelli naturali se si integra con essi e se viene reso durevole da idonei interventi esterni; in questo senso per lungo tempo l’agricoltura è stata sostanzialmente sostenibile dal punto di vista ambientale, poiché il flusso di materiali che partiva dal suolo fertile si concludeva con il ripristino dei sali minerali e della materia organica al suolo, secondo il ciclo:

e il flusso di energia che partiva dalla radiazione solare si diffondeva, grazie alle piante coltivate, lungo catene alimentari semplificate, ma integrate con quelle naturali dei boschi e delle foreste.

Attualmente, però, il modello industriale si è esteso anche all’agricoltura

Le calorie contenute nei vegetali un tempo derivavano quasi esclusivamente dall’energia solare, salvo l’energia umana e animale utilizzata per il lavoro dei campi (comunque garantita dal cibo così prodotto). Ma dopo la rivoluzione industriale, si cercò non solo di aumentare la superficie coltivata, ma anche di aumentarne la resa produttiva, impiegando altre fonti di energia oltre quella solare.

La recente “Rivoluzione Verde”, sviluppata negli anni ’60, ha comportato, oltre ad un forte incremento di produttività, anche un notevole aumento di energia impiegata in agricoltura. Questa energia aggiuntiva non proviene da un aumento della luce solare utilizzata, ma è fornita dai combustibili fossili sotto forma di fertilizzanti, pesticidi ed energia per la lavorazione del terreno, per i trasporti, per l’irrigazione, per trasformazioni, ecc. Secondo Giampietro e Pimentel (7) la Rivoluzione Verde ha aumentato di circa 50 volte il flusso di energia, rispetto all’agricoltura tradizionale, così nel sistema alimentare degli Stati Uniti sono necessarie fino a 10 calorie di energia fossile per produrre una caloria di cibo consegnato al consumatore. Ciò significa che il sistema alimentare statunitense consuma molte volte più energia di quanta ne produca sotto forma di cibo o, se si vuole, che utilizza più energia fossile di quella solare utilizzata dalle piante coltivate.

Le coltivazioni ad alto contenuto tecnologico richiedono un massiccio impiego di energia in ogni fase lavorativa: si tratta di un enorme flusso di energia, con enormi costi e notevoli investimenti tecnologici, che hanno reso i paesi poveri completamente dipendenti dalle multinazionali.

In conseguenza di tale logica la superficie adibita ad agricoltura industrializzata non solo non è in grado di assorbire la CO2 come potrebbe farlo un equivalente bosco o prato o campo coltivato con metodi tradizionali, ma anzi produce più CO2 di quanta possa assorbire, contribuendo al grave problema dell’effetto serra.

Conseguenze dell’economia lineare

Abbiamo visto che nei processi produttivi umani si utilizzano risorse per ottenere, in un processo produttivo lineare, un prodotto commerciale, senza preoccuparsi di produrre anche rifiuti ed inquinamento, mentre il nostro pianeta funziona in modo circolare, garantendo un continuo rinnovamento delle risorse. Proprio il concetto di rinnovabilità e di rigenerazione delle risorse è stato evidenziato con l'Earth Overshoot Day (8), cioè il giorno in cui il consumo di risorse naturali da parte dell'umanità inizia a superare la produzione che la Terra è in grado di mettere a disposizione per quell'anno (nel 2016, l’8 agosto). Il Global Footprint Network analizza la domanda dell'umanità di risorse ecologiche del pianeta (come ad esempio la produzione di cibo, la deforestazione, le materie prime, l'assorbimento di anidride carbonica, ecc.) - in altre parole l'Impronta ecologica dell'umanità - rispetto alla capacità naturale di ricostituire quelle risorse e assorbire i rifiuti. Dunque nel 2016, come in generale negli ultimi anni, in circa otto mesi, abbiamo usato una quantità di prodotti naturali pari a quella che il pianeta rigenera in un anno: quindi il nostro deficit ecologico provoca da una parte l’esaurimento delle risorse biologiche (pesci, alberi ecc.), e, dall'altra, l’accumulo di rifiuti e inquinamento, come, tra l’altro, l'anidride carbonica in atmosfera e negli oceani, che aumenta l’effetto serra e provoca cambiamenti climatici. Le attività umane stanno, dunque, cambiando l'ambiente del nostro pianeta in modo profondo e in alcuni casi irreversibile. Questi cambiamenti sono dovuti non solo all'immissione di materiale inquinante nell'ambiente, ma anche ai cambiamenti nell'uso del territorio e alla conseguente perdita di habitat e riduzione della biodiversità.

La linearità dei processi produttivi provoca, dunque, la non rinnovabilità delle risorse biologiche e l’esaurimento di quelle di origine estrattiva, causando inquinamento e rifiuti, che a loro volta alterano l’ambiente e determinano un incremento delle malattie.

Le malattie cronico-degenerative e i fattori ambientali

Negli ultimi decenni la tipologia delle malattie è significativamente cambiata nelle diverse aree del mondo e così nei paesi più ricchi e industrializzati una migliore igiene, una maggiore disponibilità di cibo e migliori condizioni generali di vita (abitazioni, ambiente sociale, ecc.) hanno portato ad una diminuzione delle malattie infettive e quindi ad un allungamento della vita media, ma in compenso si sono sviluppate nuove patologie, legate alle nuove condizioni di vita. Ritmi e ambienti di lavoro, stress, inquinamento ambientale, alimentazione eccessiva, per citare alcuni esempi, hanno favorito le patologie ad andamento cronico-degenerativo come le malattie cardiocircolatorie, le disfunzioni metaboliche, i tumori ecc.

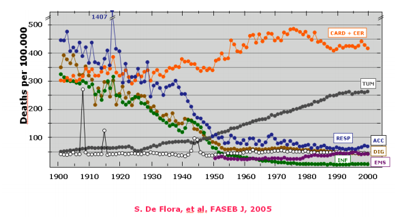

Il seguente grafico illustra bene questo andamento nel corso del XX secolo (Italia, dati di mortalità grezzi, periodo 1901-2000):

La figura indica, in inglese, varie tipologie di malattie: infectious and parasitic diseases (INF), malignant tumors (TUM), cardiovascular diseases diseases (CARD), cerebrovascular diseases (CER), respiratory diseases, including influenza (RESP), digestive system diseases (DIG), and accidents (ACC). (9)

Questo gruppo di malattie ha acquistato un particolare rilievo non solo da un punto di vista sanitario ma anche economico e sociale rappresentando, al momento, il più rilevante problema per la Sanità Pubblica. L’arma di lotta più efficace disponibile nei confronti di queste patologie, per il momento di difficile guarigione, è rappresentata dalla prevenzione primaria

Se l’invecchiamento della popolazione ha costituito il fattore indispensabile per la migliore evidenziazione di queste malattie, tuttavia, la loro incidenza, è stata in gran parte regolata da altri meccanismi attinenti la loro origine. Questo gruppo di malattie ha origine, infatti, da fattori di tipo ambientale e comportamentale.

Le cause di tali malattie possono essere divise in due grandi gruppi:

- Abitudini personali o stili di vita

- Contaminazione ambientale (cioè Inquinamento atmosferico, Inquinamento idrico, Inquinamento del suolo (rifiuti), Contaminazione alimentare, ecc.)

Ogni italiano rischia di perdere nel corso della vita circa un anno a causa dell’inquinamento atmosferico provocato da attività industriali (10), incenerimento di rifiuti, mezzi di trasporto, in generale dalle combustioni presenti in ogni attività della vita quotidiana. Già nel 2006 l’OMS (11) ha riconosciuto che circa 1/4 delle malattie è causato da fattori ambientali, ma i bambini sono molto più sensibili degli adulti all’effetto degli inquinanti: possiamo affermare che i rischi legati all’inquinamento sono tanto maggiori quanto più precoce è l’esposizione del soggetto.

Come riportano le Linee Guida per la Comunicazione on line in tema di tutela e promozione della Salute (12), una delle principali cause di malattia e morte di origine ambientale è senz’altro l’inquinamento atmosferico, che è un’emergenza ambientale legata allo sviluppo economico e sociale, sia dei paesi industrializzati che di quelli in via di sviluppo, ed è il fattore ambientale che presenta il più alto impatto sanitario in termini di mortalità e morbosità. Esso viene correlato ad un ampio spettro di effetti sulla salute, acuti e cronici, che vanno dai sintomi respiratori, alla morbosità e alla mortalità per cause cardiologiche, respiratorie e al tumore al polmone. In molte città europee, circa il 90% della popolazione è esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiori ai livelli massimi indicati dalle linee guide dell’OMS sulla qualità dell’aria.

L’inquinamento atmosferico e il particolato in esso presente è stato riconosciuto nel 2013 cancerogeno per l’uomo dall’Agenzia per le Ricerche sul Cancro (IARC, 13).

Secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) nel 2013 l'inquinamento atmosferico è stato il principale fattore di rischio ambientale per la salute in Europa, riducendo la durata di vita delle persone e contribuendo alla diffusione di gravi patologie, quali malattie cardiache, problemi respiratori e cancro. La relazione dell'AEA "Qualità dell'aria in Europa, 2015" (10) studia l'esposizione della popolazione europea agli inquinanti atmosferici e fornisce un'istantanea sulla qualità dell'aria, basata su dati provenienti da stazioni di monitoraggio ufficiali di tutta Europa. Secondo lo studio, la maggior parte degli abitanti delle città continua ad essere esposta a livelli di inquinanti atmosferici che l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) non ritiene sicuri.

Gli inquinanti più problematici per la salute umana sono soprattutto il particolato (PM), l'ozono troposferico (O3), il biossido di azoto (NO2) e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), come il benzo(a)pirene, tutte sostanze prodotte nei processi di combustione. Le stime dell'impatto sulla salute associato all'esposizione di lungo termine al PM2,5 mostrano che questo inquinante è responsabile nel 2012 di 403.000 morti premature nell’Europa a 28 stati (UE-28), un livello analogo alle stime degli anni precedenti. Gli impatti stimati dell'esposizione a NO2 e O3 erano rispettivamente di circa 72.000 e 16.000 decessi prematuri. In Italia nel 2012, le morti premature per i tre inquinanti principali sono state quasi 85.000

I dati riportati nella relazione pubblicata quest’anno (14) indicano una situazione ancora più preoccupante: nel 2013 le morti premature per i tre inquinanti sopra indicati, nell’UE-28, sono state 520.800 e in Italia circa 91.000, con un significativo incremento rispetto agli anni precedenti.

Purtroppo, in base a questo rapporto, l’Italia, che già l’anno precedente era tra i Paesi dell’Unione europea che registrava più morti prematuri a causa dell’inquinamento dell’aria, conferma il trend e l’alto numero di decessi attribuibili allo smog.

Necessità di un’economia circolare per garantire la salute

Gli esseri umani non sono padroni della natura: come esseri viventi, e perciò naturali, devono interagire con il loro ambiente, anche modificandolo, ma, come esseri pensanti e quindi responsabili delle proprie azioni, devono rispettarne le regole ed il funzionamento, come, ad esempio, i cicli biogeochimici, che permettono un uso razionale delle risorse.

Per ridurre la nostra eccessiva impronta ecologica i consumi devono essere quantitativamente e qualitativamente sostenibili. Così la scelta dei prodotti industriali deve riguardare le modalità con cui sono stati prodotti, l’energia utilizzata, i materiali che li compongono e la loro origine, la loro durata, la loro riciclabilità, evitando consumi superflui. Analogo discorso va fatto per l’uso dell’energia, dell’acqua e dei trasporti.

Dobbiamo poi favorire un’agricoltura sostenibile, ripensando non solo come produrre, ma anche cosa e per chi. E’ necessario passare dalla logica quantitativa, basata sulla produttività, che ha caratterizzato l’agricoltura intensiva, nata dalla rivoluzione verde, alla logica qualitativa, basata sulla compatibilità ambientale e sulla salubrità dei prodotti.

Ciò significa non solo rispettare il patrimonio naturale, passando dalle produzioni lineari ai processi ciclici, ma anche considerare piante ed animali come organismi viventi, con proprie caratteristiche genetiche, frutto di una lunga evoluzione che ha garantito un’ampia biodiversità, essenziale perché i processi naturali possano continuare ad offrire a tutti i viventi tutto ciò che serve per la loro vita e agli esseri umani quel benessere che è alla base della vera salute.

La società nata dalla rivoluzione industriale riteneva che lo scopo principale della scienza e della tecnologia fosse quello di fornire all’uomo strumenti per dominare e sottomettere la natura. Questa visione, divenuta ideologia, riduce a merce ogni risorsa naturale, comprese quelle ritenute patrimonio comune, come l’acqua che beviamo, fino agli stessi organismi viventi, uomo compreso. Questa ideologia porta a credere che la tecnica sia in grado di risolvere ogni problema, sia ambientale che sanitario, in un ambiente dove energia e materie prime sono ritenute sempre disponibili, praticamente infinite. C’è in tutto ciò un irrazionale e irresponsabile ottimismo, che fa ritenere credibile una crescita continua della produzione industriale e che porta a pensare che qualunque effetto negativo questa produzione possa arrecare all’ambiente o alla salute umana, può essere risolto. In questa impostazione non c’è spazio per la prevenzione e per la precauzione, ma solo per interventi mirati a curare i danni avvenuti (inquinamenti, malattie, ecc.), interventi che richiedono nuove produzioni e nuovi consumi, peggiorando l’attuale crisi, anche economica.

Ma l’attuale crisi economica potrebbe costituire una valida ragione per riflettere sui limiti delle risorse naturali e sui limiti del modello produttivo. Il futuro del Pianeta e il futuro delle prossime generazioni dipende dalla nostra capacità di arrestare questa corsa distruttiva verso una continua crescita di consumi, che può essere parzialmente e solo temporaneamente realizzata da una parte dell’umanità a scapito del resto della popolazione umana e della natura nel suo insieme.

Per risolvere la crisi ambientale e per uscire dalla crisi economica occorre cambiare il modello energetico, avviare una nuova rivoluzione industriale basata su minori consumi, sulle energie rinnovabili, senza combustioni, sul riciclo dei materiali: questo è anche il miglior modo per attuare la prevenzione delle malattie di origine ambientale. A questo proposito possiamo ricordare varie proposte fatte in tempi recenti per evitare i combustibili fossili e, più in generale, per ridurre ogni forma di combustione. In particolare voglio ricordare Lester Brown (15) e quanto è proposto nel suo libro “Piano B”, cioè realizzare anzitutto una rivoluzione nell’efficienza energetica e passare alle energie rinnovabili per stabilizzare il clima; poi progettare città a misura d’uomo,

debellare la povertà, stabilizzare la popolazione, risanare la terra e nutrire bene otto miliardi di persone.

Un'altra proposta è stata fatta da Amory Lovins (16) con il libro “Reinventare il fuoco”, dove spiega come entro il 2050 si potrebbe consentire a qualunque nazione industrializzata di affrancarsi dal petrolio, dal carbone e dal nucleare. Auto, camion, navi e aeroplani ultraleggeri e, quando possibile, elettrici o ibridi; edifici super efficienti e progettati con modalità innovative; cogenerazione di calore ed elettricità, cicli chiusi e biomimesi; reti intelligenti, apporti massicci di energia da fonti rinnovabili.

Infine dobbiamo ricordare “La terza rivoluzione industriale” di Jeremy Rifkin (17), in cui l’autore dichiara la fine dell'era del carbonio e introduce la nuova rivoluzione industriale. Nella nuova Era energetica ogni cittadino da casa, dall'ufficio o da qualsiasi altro edificio potrà produrre energia da utilizzare in proprio o da condividere, in un sistema in cui ognuno è collegato a tutto il mondo. Seguendo l'esempio di internet, il futuro del regime energetico viene descritto come distribuito e collaborativo, al contrario dell'attuale centralizzato e gerarchico. La Terza Rivoluzione si fonda su 5 pilastri, ovvero: il passaggio alle energie rinnovabili; la conversione degli edifici in centrali produttive; l’utilizzo dell’idrogeno e di altre tecnologie per l'immagazzinaggio di energie; la tecnologia Smart Grid (cioè l'insieme di una rete di informazione e di una rete di distribuzione di energia, in modo tale da consentire di gestire in maniera "intelligente" la rete energetica); i trasporti non alimentati da combustibili fossili.

Queste tre proposte hanno molti punti in comune e possono integrarsi tra loro.

Bibliografia

(1) Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti, COM/2014/0398 final/2; Bruxelles, 2.7.2014 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/IT/1-2014-398-IT-F1-1.Pdf

(2) World Health Organization. Preventing disease through healthy environments: A global assessment of the burden of disease from environmental risks. WHO, 2016, Geneva

(3) Prigogine I. La nascita del tempo, ed. Theoria, 1988, Roma

(4) Meadows D H, Meadows D L, Randers J, Behrens III W W. I limiti dello sviluppo, Ed. Scientifiche e tecniche Mondadori, Milano 1972

(5) Wackernagel M, Rees W E. L’impronta ecologica, Ed. Ambiente, 2000

(6) Ecological Footprint Atlas 2010

http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/Ecological_Footprint_Atlas_2010.pdf

(7) Giampietro M, Pimentel D. “The Tightening Conflict: Population, Energy Use, and the Ecology of Agriculture”, Edited by L. Grant. Negative Population Forum. Teaneck, NJ: Negative Population Growth, Inc., 1993

(8) www.overshootday.org

(9) De Flora S, Quaglia A, Bennicelli C, Vercelli M. The epidemiological revolution of the 20th century. FASEB J 2005;19:892-7

(10) Air quality in Europe - 2015, EEA report, http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015

(11) WHO. Preventing disease through healthy environments: Towards an estimate of the environmental burden of disease. World Health Organization 2006. ISBN 92 4 159382 2

http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease.pdf

(12) Linee Guida per la Comunicazione on line in tema di tutela e promozione della Salute, App. C, Roma, dicembre 2010 – Ministero della Salute e Università La Sapienza di Roma, http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni_1473_ulterioriallegati_ulterioreallegato_0_alleg.pdf

(13) Working Group for IARC Monographs, Volume 109, Outdoor Air Pollution, Lyon, 2013

(14) Air quality in Europe - 2016, EEA Report, http://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2016

(15) Brown L R. Piano B 4.0 Mobilitarsi per salvare la civiltà, Edizioni Ambiente, Milano, 2010

(16) Lovins A. Reinventare il fuoco, Edizioni Ambiente, Milano, 2012

(17) Rifkin J. La terza rivoluzione industriale, Edizioni Mondatori, Milano, 2011

Inviato il 6/01/2021